Chère buvette,

Buvette chérie.

Je t’écris pour te dire que je t’aime.

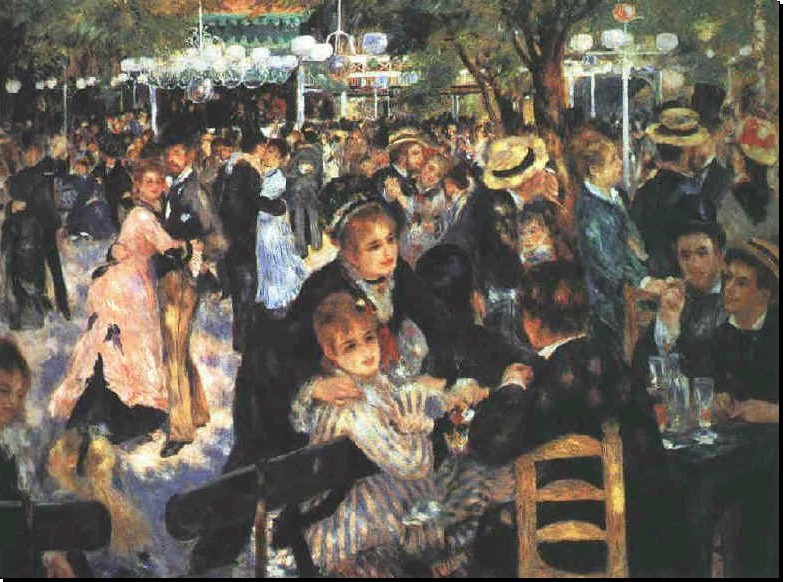

J’aime comme tu accueilles mon corps fatigué par des danses endiablées, mon cœur troublé par des mazurkas complices, mon âme secouée par une musique qui vient gratter au plus près de ce qui cogne et tremble.

J’aime comme tu me désaltères de bières locales, que tu me réchauffes et me requinques de café, que tu me nourris de croque monsieur ou de galette saucisse.

J’aime tes bénévoles dévoués et souriants, tes bénévoles en pleurs à Comboros quand au bout de 53 heures d’ouverture continue on finit par te fermer, temporairement, pour quelques centaines de jours tout au plus, jusqu’à la prochaine édition.

J’aime les doux dingues du Chnut et des Brayauds qui t’ont consacré un exposé brillant.

J’aime tes écocups que je collectionne avec la même tendresse honteuse que je collectionnais les badges ou les cartes téléphoniques (#BornInTheEigthies).

J’aime te voir réunir les copains qui rigolent et bavassent, accoudés à ton bar, les copains avec qui râler contre l’indécence ordinaire pour éviter d’en pleurer, élaborer quelques plans de sauvetage du monde – ou de rachat d’un hameau pour s’en éloigner, chouiner (parce que la Vie est une Chienne et qu’à la Fin on Meurt et que notre p’tit coeur mou, parfois, fait ouin ouin) et, last but not least, rire très fort de blagues d’un goût souvent parfois discutable. J’aime comme tout ça se prolonge éventuellement jusqu’à l’aube et son déluge de chants d’oiseaux qui célèbrent l’avénement d’un jour nouveau.

J’aime les souvenirs incroyables que tu m’as déjà offerts. Les bœufs du point du jour, avec des musiciens infatigables, valses musettes, tangos en état de grâce ou bourrées à se damner. Les marathons de contrepèterie. Les chansons qui font lever le verre ni trop haut, ni trop bas, ni trop loin, là ça va bien. Les rencontres fertiles qui valent bien des aurores. Ces moments où l’on sait que l’on touche du doigt l’essence même de ce qui nous meut et nous émeut, et trop y penser pique les yeux. Où le collectif retrouve un sens dont il n’a pas à rougir. Où on a l’impression de résister, dans la joie, dans la fête, à la marche forcée du moi-je, au règne des nez vissés sur les smartphones.

J’aime que tu existes parce que tu fais partie de ce qui fait du bal tradfolk (appelons-le ainsi, cet être protéiforme) un événement à part, joyeux, foutraque, ouvert et populaire – ou à défaut de l’être vraiment, aspirant à le devenir. J’aime que tu offres un espace à ceux qui ne dansent pas, ou peu, et qui ont leur place autant que les autres, ça j’y tiens, férocement. Ceux qui viennent pour la première fois, et ceux qui viennent parce que pour une fois qu’il se passe un truc dans le patelin, ce serait dommage de s’en priver.

Tu as remarqué, il y a des soirs où je ne te rends guère visite. Quand le corps est plus assoiffé de danse que de houblon. Quand parler n’est pas possible, quand les mots sont de trop parce que la musique et les corps en mouvement parlent pour moi, ou parce que l’introversion prend le dessus – ces soirs-là je ne quitte guère le parquet que pour m’isoler quelques temps, fumer une clope en levant le nez vers le ciel. Mais tu sais, même ces soirs-là, j’aime rester en lisère de toi, me laisser imprégner par ton bourdonnement, me remplir de la joie de savoir que tu es là, qu’autour de et grâce à toi des gens se parlent, en vrai, sans écran interposé, dans la vraie vie de dehors des Internets.

J’aime quand on te donne la juste place que tu mérites, quand on pense à toi, quand on te bichonne, quand on veut faire de toi le point névralgique d’un festival ouvert sur son territoire, quand on refuse la facilité de l’entre soi. Ça me fait toujours un coup au cœur quand on te considère simplement comme une commodité ou un point de ravitaillement. Je ne force personne à te chérir autant que moi. Mais que l’on te méprise me donne envie de mordre. Que l’on te néglige me fait bondir. On ne laisse pas la buvette dans un coin.

Oui, parfois, autour de toi, ça fait un peu trop de bruit, ça fume et ça boit, ça ricane trop fort, ça exhibe sans complexe ses fesses et l’étendue de sa bêtise bon enfant. Mais sans toi, tu vois, j’ai peur que le bal ne se transforme en cours de zumba pour lecteurs de Télérama. Qu’on vienne consommer de la danse dans la tiédeur confortable d’un semi-anonymat. Sans toi j’ai peur que le bal ne soit plus qu’un repaire de passionnés en vase clos, repliés sur leurs habitudes et leurs certitudes. Je veux que le bal vibre, vive, qu’il se peuple d’un écosystème renouvelé. J’ai besoin de toi pour éviter la sclérose. Je veux qu’on soit tous là, pitres et Pierrots, tradeux pur jus et folkeux en sarouels, habitués et novices, chiens fous et vieux sages, moustaches grises et boucles blondes, sirop de grenadine et Picon bière et tous les milliers de nuances et de saveurs d’un bord à l’autre. Je ne veux pas qu’on fasse le tri, ni toi, ni moi, ni le bal ni personne. C’est en se frottant les uns aux autres qu’on fera des étincelles.

Merci à toi, buvette d’amour. Pour tout.

A très vite.

Sophie.

photo de couverture : Samuel Lagneau – Marshmallow Photo